| |

2022年7月28~30日 槍ヶ岳 |

|

久々の槍ヶ岳ガイドです。 初日は横尾山荘に泊まり、今日は 槍沢ルートで穂先を目指します。 - 天狗原分岐 - |

|

いつも変わらない水量の水沢の 湧き水、めちゃくちゃ冷たくて旨い。 |

|

通称グリーンバンド、ここで 槍ヶ岳とご対面です。 |

|

槍ヶ岳山荘着後の雨をやり過ごし 穂先にアタック! |

|

穂先の岩場に咲いていた シコタンソウ。 |

|

花びらの赤と黄色い点が特徴的で 好きな花の一つです。 |

|

シコタンソウの群落に混じって 咲いていたミヤマツメクサ。 花の形と肉厚の葉は明らかに タカネツメクサと違っています。 |

|

花を横目に最後の梯子を登れば 槍ヶ岳山頂、全員無事登頂しました、 おめでとうございます。 |

|

最後のクサリ場を慎重に通過 無事下山しました。 |

| ピンクに染まった空と穂先 |

|

|

最終日はひたすら上高地に下るだけ。 途中、子ザルが雪渓で雪遊びをして いました。標高が高くても夏は暑いのです。 |

|

何回も登っては駆け降りたり滑ったり。 |

|

とても楽しそうでしたが少し登れば ライチョウの棲む稜線、サルも暑さを 避け稜線まで登るようになりました。 近年、大天井岳ではサルに襲われる 例が確認されていて天敵だらけの ライチョウが心配です。 |

| |

2022年7月24日 鳥海山 |

|

東北の山2日目は鳥海山です。 登山口はビジターセンターのある 鉾立口を選びました。 |

|

石畳の登山道はは完璧なまでに 整備されています。 |

|

マルバシモツケ |

|

後方が鳥海山山頂 |

| 同定に迷うセリ科の植物、見る位置を変えると景色に映えます。ミヤマトウキ |

|

|

雪渓の消えた湿地に咲くヒナザクラ |

|

ミツバノバイカオオレン 秋田県から石川県の日本海側の 高山限定の花、別名コシジオオレン |

| 千蛇谷雪渓、雪渓を渡り右岸沿いに登山道が付けられています。右側稜線が外輪山ルート。 |

|

|

始めて目にしたイワブクロ |

|

鳥海山が南限だとか。 |

|

チョウカイフスマ 鳥海山の固有種です。 |

|

古来の寝具、ふすまのように 広がり成長する様からの名前。 |

|

大物忌神社を後に頂上へ。 結構な岩場でした。 |

|

大きな岩の割れ目がルートに、 鹿島槍の八峰キレットに似ています。 |

|

山頂(新山)で~す。 |

|

これも鳥海山固有種の チョウカイアザミの蕾 |

|

ミネヤナギの柳絮(りゅうじょ) 風に載せて綿毛で種を飛ばして いますが小鳥の雛の産毛のようで 可愛いくてつい足が止まりました。 |

| 下山は外輪山ルート、登った千蛇谷ルートを見下ろしながら穏やかな稜線歩きです。 ようやく叶った東北の山、月山と鳥海山大きく穏やかな山容を堪能しました。 |

|

| |

2022年7月23日 月山 |

|

予定していたガイドツアーがお客様の急病と コロナ感染者発生のため中止になり急遽 東北の山に出かける事になりました。 登山口は羽黒山口コース、 月山八合目駐車場から。 |

|

夜半に降っていた雨も上がり 最高の登山日和です。 |

|

弥陀ヶ原には無数の池塘が見られ 植物もまた多彩でした。 ミヤマホタルイ |

|

| 眼下に広がる庄内平野と日本海、登山口はすでに森林限界を超えています。 |

|

|

|

葉がカライトソウに似ていますが 小ぶりのシロバナトウウチソウ |

|

マルバダケブキに似たトウゲブキ。 |

|

ホソバイワベンケイ |

|

お天気もここまででした。 |

|

本降りとなった頂上の月山神社 お祓いを受け頂上へ。 |

|

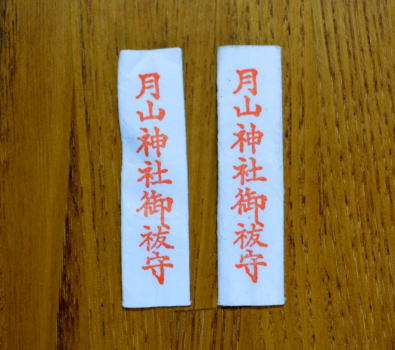

お祓いのお札。 |

| 登りには気づかなかったトキソウが池塘に花開いていて何とも可憐です。 |

|

|

| お天気はイマイチでしたが 無事登山口へ下山しました。 |

|

| |

2022年6月28日~30日 伯耆大山~出雲大社~四国 |

|

大山夏山登山口から時代 を感じさせる参道の石段を登り 大山山頂、現在は弥山(みせん) 1709mを目指します。 |

|

登山道脇に地表を覆うように 広がったツルアリドウシ、角の ように出る二つの花が特徴的。 |

|

この花は?始めて見た花 ガイド仲間が教えてくれました、 コナスビ(小茄子)果実が茄子に 似ているそうです。 |

|

ピンクが美しいケアクシバ(毛灰汁柴) 花びらは咲くとクルリと反転します。 若い枝は緑色で葉や花柄に短い毛が 生えています。本州の中部を境に東日本 は無毛のアクシバとなり分布が替わる なのだとか。 |

| 7合目辺りから見下ろす美保湾。美しい! |

|

| なかなかお目にかかれないダイセンオダマキ、旬の一株に会えました。 |

|

|

大山山頂(弥山)1709m |

|

頂上から剣ヶ峰の稜線は 崩壊が激しく縦走禁止と なっています。 |

|

山頂付近、ハイマツに見えますが キャラボクの純林帯です、保護の ためしっかりとした木道が整備され ています。 |

|

キャラボクに混じって白い花が 目を引いたサワフタギ…たぶん! |

| 5合目分岐から行者谷コースを下山、急斜面の樹林帯を抜け突然現れた 迫力ある大山北壁 |

|

|

せっかく来たので北壁を バックに記念ショット。 |

|

大神山神社からの参道 これがまた長い! |

|

頂上付近でやや風が強かったものの お天気に恵まれて最高な登山日和 お疲れ様~。 |

|

5時間ほど前に見下ろした美保湾の 弓ヶ浜から大山を見上げます。 |

|

美保湾から宍道湖、さらに足を 延ばして出雲大社に参拝しました。 |

| さすが出雲のおおやしろ大山北壁同様大迫力です。 |

|

|

出雲大社からしまなみ海道を経て 四国へ、高松で所用を済ませ 海の幸を求め居酒屋巡り 1900kmの行程で疲れました。 大山の8合目の登山道に埋まって いたガラス片、ゴミとして持ち帰り ました。長い年月をかけて少しずつ 流されるうちに角が取れ磨かれた ものと思われます。 |

| |